中国工业污染场地管理的几点思考

中环循环境技术中心 龚宇阳

中国目前没有但急需一部专门的场地污染管理法律,并依法建立一套完整有效的《污染场地管理框架》

虽然不同省市(如浙江、江苏、重庆、北京),包括环保部国际履约办公室(外经办)已经开展了许多污染场地的研究和修复示范,客观现状是中国场地污染治理没有专门的法规可循。尽管中国相关的法律法规不少,但大多针对土地管理和利用、土地规划及土地权属问题等方面,对土壤污染防治的规定分散而不系统,缺乏具可操作性的细则和有威慑力的责任追究条款。如《宪法》只是在根本上规定了合理利用土地和防止土壤污染的粗放原则。《环境保护法》规定了“污染者付费”总体原则。《刑法》则对一些可能造成土壤污染的行为规定了相应的刑事责任。《固体废物污染环境防治法》只对一般固体废物、城市垃圾、工业固体废弃物的收集、处理和处置起到了控制污染源的作用。《土地管理法》第三十五条的规定,“各级人民政府应当采取措施,维护排灌工程设施,改良土壤,提高地力,防止土地荒漠化、盐渍化、水土流失和污染土地”。《土地复垦规定》适用于对在生产建设过程中因挖损、塌陷、压占等活动造成破坏的土地采取整治措施,使其恢复到可供利用状态的活动。很显然, 这些规定对于污染土地的修复与再开发利用来讲,还是非常笼统的。

中国的法规缺失现状不是特例,许多发展中国家都面临同一问题,而且发达国家包括美国最初亦是如此。只是他们面对法律的缺失,及时制定了“专门的”土壤/场地污染控制法(如美国的《超级基金法》(1980)和《棕色地块法》(2002);荷兰的《土壤保护法》(1983、1987)(您世行报告里写的是1983 土壤修复法暂行,1987 土壤保护法);日本的《土壤污染控制法》(2002) 该法2009年修订。中国也急需一部专门的场地污染管理法。

在有法可依的基础上,《框架》的制定应充分吸取世界各国30年以来污染场地管理的经验,以及中国多年摸索积累的经验,并且克服过去某些法律法规的不配套,可操作性不强以及缺乏瞻前性等不足之处。所以我们建议如下几点:

1) 充分对比各发达地区和国家的《框架》,吸收其优点,如美国注重“西医式”的修复(清除污染),而欧洲则重视土地再生利用和发展。中国土地污染管理法应兼二者之长,以“中医式”预防、保护和“西医式”的治理的同步模式,兼顾土地资源的不可再生性和中国对土地的需求压力,以及中国现阶段的经济实力,寻求预防、修复和开发并行的管理战略;

2) 在充分吸收国际经验时,要充分考虑发展中国家的特点,要肯定并采用污染控制和风险防范的相关措施。对技术不到位、资金欠缺和风险可控的场地,应采取通过污染物(源)阻隔、场地进入许可、污染接触的限制、规划和限制土地用途等进行风险控制。从而达到减小污染范围的扩大、对环境的破坏和公众健康损害的目的,而不是简单、昂贵不顾一切污染物根除(清除);

3) 在制定专门场地污染管理法时,要充分考虑和已有法律、法规的配套和衔接,尽量避免像《美国超级基金》立法时匆促和执法时所遇到的各类冲突。例如,场地污染管理必然涉及到固废和危废(固废法),地下水和地表水(水法),乃至处置工程系统的尾气排放(空气法);加之场地设施、设备、建筑物的资源利用(循环经济促进法)等;

4) 机构安排:场地污染管理法应明确授权国家环保部作为执法和规章制度制定的主要负责单位,一方面解决中国历史遗留的责权不明的现状,另一方面充分吸取发达国家经验(责权分明)和污染场地治理的客观要求(多方协调的必要性和一方主导的效率要求);

5) 要充分考量中国工业化进程的东西部差别以及中国传统重污染工业布局和新污染产生的地域特点,以及人口密度分布,生态系统的脆弱性的地域性差异。同时兼顾经济发展水平和市场人力资源和技术设备的支撑能力。中国土地污染治理应分区域、分时段循序渐进,轻重有别,主次分明。

场地修复目标应科学、客观且兼顾社会、经济效益

相关统计数据(《中国环境报》

没有明确的资金来源和融资机制是中国土地污染治理的瓶颈

重庆、北京、江苏各地示范反馈的信息是中国急需解决修复资金的来源,并建立一套融资机制和资金管理办法。如重庆正在研究“帮扶基金”等,以帮助解决搬迁企业巨大的资金流压力问题(搬迁本身的巨大费用)。武汉市因资金短缺,不能及时推进一些污染场地的修复。

尽管全世界无一例外的坚持“谁污染谁治理”和“污染者付费”原则,但是实践证明这一原则在执行中会遇到各种各样的挑战,需要制订更详细的细则。如有多个企业污染时责任如何分摊,破产企业谁来付费,共用设施(填埋场)怎么办等等。中国土地国家所有,大型重污染企业多是“国营企业”,市场化后股份制的公司成立,为中国的污染者付费原则提出了许多现实执行上客观难题。各国经验表明环境污染治理受时间限制,经常是不可能等待查清责任人后,通过行政处罚或诉讼来追筹资金后再治理。中国需要认真研究各国在资金来源上的经验。美国超级基金资金多渠道来源(信托基金来源于:石油和42种化工原料征收的专门税;年收入在200 万美元以上公司所征收的环境税;联邦财政的常规拨款等)和《棕色地块法》鼓励开发商和投资银行银行参与,都值得借鉴。台湾地区解决修复资金经验也值得研究。

融资机制的研究不仅要吸收国际经验,同时也要认真研究中国已有的绿色信贷、绿色保险、绿色税收等多项环境经济政策,以及环境污染责任保险的财政税收补贴优惠政策研究,赤道原则在中国银行业应用研究、重污染企业退出机制研究、加征重污染产品消费税研究。《框架》必须和现有政策配套。

中国急需经济有效的适合国情的修复技术

目前的现实是,由于多方面原因(如市场不成熟等),一方面中国市场上现有的修复技术单一,且科技含量低;另一方面,修复成本单价奇高,普遍高于发达国家同类技术。同时,中国污染场地,尤其是城市的污染场地治理面临巨大的开发时间压力,极大地限制了传统的经济实惠的原位修复技术的应用。因此开发快速、实效且经济的修复技术迫在眉睫。同时应该充分考虑到不同地域场地污染的风险因地而异,技术选择应平衡修复的时间需求、修复的成本、修复后的经济、社会和土地本身的价值。场地修复技术评估标准应有时间、空间和经济要素。技术开发应结合中国特点,突出重点,面对急需领域。

在技术开发和引进时,中国要避免中国开放早期某些工业领域出现的“次级”技术和“二手”落伍的设备进入中国市场。事实上,中国现有的国际合作领域已经有少数国际企业和机构在中国推销已经过时的污染场地修复设备和技术。中国必须全面参比各国的修复技术发展程度,一方面要杜绝低程度模仿和重复研究,另一方面要把握技术发展的大趋势,进行已有修复技术有机整合。如最近北京焦化厂的物化、生物、热解复合修复系统便是一个成功的整合案例,它把发达国家三类最成熟的技术融为一体,并创造性地应用变频节能技术,实现多种技术的有机整合和绿色节能修复。复合技术和绿色修复是当今修复技术的潮流。它通常经济快速,是解决中国综合性(多种)污染场地的有效技术手段。

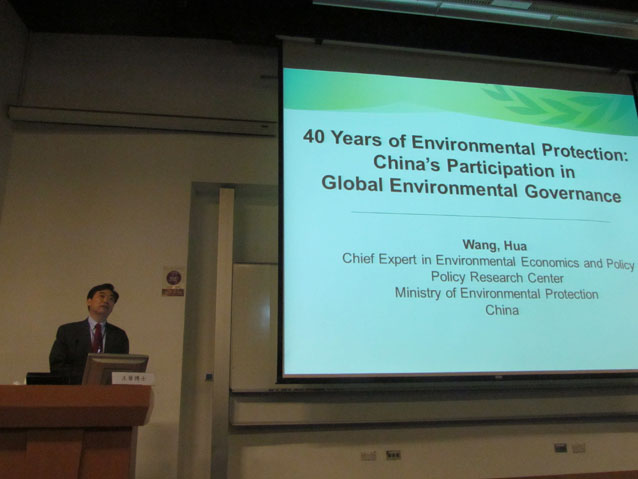

借鉴国际经验要有历史观和发展观,要对不同地区和国家的差别和共性有透彻的了解

污染场地修复、管理和再开发已经经历了30多年的发展。美国环保局在执行《超级基金法》,仅1989到1995年就进行了三轮重大变革。30年来国会对《超级基金法》做过了多次重大修订,包括1986年的《超级基金修正与重新授权法案》和2002年的《小规模企业责任减轻与棕地振兴法案》。无论是从哪一方面法律都做了重大调整。中国有必要认真研究这部法律的变革史,跟上改革步伐,创造性灵活地结合中国国情预见中国污染场地管理下一步的需求和发展。

另外,各国在污染场地的管理经验、技术水平和市场技术引导上,路线各异,差别悬殊。中国需要认真对此研究,吸取众国之长,避免以偏概全。尤其应该注意因多边政府合作和国家利益之争带来的局限性、信息和资源不对称带来的不公平竞争、以及小国家地区的问题相对单一性和解决问题的片面性。